19 500 euros. C’est le montant moyen des travaux de rénovation déclarés en déficit foncier par les investisseurs français en 2023. Un chiffre qui ne doit rien au hasard, mais tout à la mécanique fiscale qui, bien maîtrisée, transforme la pierre locative en machine à alléger l’impôt.

Le cadre fiscal tolère que certaines charges liées à l’immobilier locatif dépassent les loyers encaissés. Ce jeu d’équilibre, trop souvent ignoré, repose sur des critères précis et permet, en pratique, de faire baisser la note fiscale de façon tangible.

Des seuils bien définis et de multiples restrictions viennent cependant baliser cette stratégie. L’accès au déficit foncier reste réservé à certains profils d’investisseurs, mais face à la pression fiscale, il s’impose comme une réponse concrète pour ceux qui cherchent à affiner leur stratégie patrimoniale.

Déficit foncier : de quoi parle-t-on vraiment ?

Le déficit foncier n’est pas une chimère réservée aux initiés : c’est un principe accessible, à condition d’en connaître les rouages. Il intervient dès lors que le total des charges déductibles (travaux, gestion, copropriété, taxes foncières) dépasse les revenus fonciers perçus. L’écart, ce déficit, peut alors être imputé sur le revenu global du foyer fiscal, dans la limite de 10 700 euros par an. C’est là que le jeu se corse.

Impossible, cependant, de tout passer en déduction. Seuls certains travaux, entretien, réparation, amélioration, sont pris en compte. Les intérêts d’emprunt, quant à eux, se soustraient uniquement aux revenus fonciers, sans jamais réduire le revenu global. D’où l’importance d’un classement précis de chaque dépense lors de la déclaration des revenus fonciers.

Voici la marche à suivre pour activer ce mécanisme :

- Soustrayez les charges et travaux déductibles de vos loyers bruts.

- Si le solde passe dans le rouge, le déficit s’impute alors sur votre revenu global, dans la limite du plafond déficit foncier.

- Tout excédent restant se reporte sur vos revenus fonciers des dix prochaines années.

Ce dispositif de déficit foncier agit comme un amortisseur fiscal, balisé mais suffisamment souple pour absorber le choc d’un chantier de rénovation ambitieux. Il s’intègre harmonieusement à une stratégie patrimoniale, allégeant la pression fiscale tout en améliorant la valeur du bien, à condition de respecter scrupuleusement les modalités d’imputation et de report.

Qui peut en bénéficier et dans quelles situations ?

Le déficit foncier concerne en priorité le propriétaire bailleur qui loue un bien vide. La location meublée n’entre pas dans le champ d’application de ce dispositif. Seul le régime réel d’imposition ouvre droit au déficit foncier ; impossible de l’activer sous le micro foncier, même si celui-ci séduit souvent par sa simplicité.

Pour en bénéficier, trois conditions incontournables : posséder un bien destiné à la location nue, le mettre effectivement en location (sans longue vacance) et opter pour le régime réel lors de la déclaration fiscale. Les particuliers sont concernés, tout comme les SCI relevant de l’impôt sur le revenu. Il existe aussi des SCPI déficit foncier pour ceux qui préfèrent mutualiser leur investissement.

Le mécanisme réserve aussi une place au démembrement de propriété : l’usufruitier seul, qui perçoit les loyers, peut déduire ; le nu-propriétaire n’a pas cette latitude, puisqu’il ne touche aucun revenu foncier. À surveiller de près dans les montages patrimoniaux sur mesure.

Dans la pratique, ce sont surtout les investisseurs qui engagent des travaux conséquents sur leur parc locatif qui tirent le meilleur parti de ce dispositif. Qu’il s’agisse de remettre en état un immeuble ancien ou d’améliorer le confort d’un appartement, chaque euro dépensé sur des travaux éligibles vient réduire la facture fiscale. Un outil à manier avec méthode, particulièrement pertinent pour ceux qui anticipent des revenus fonciers élevés sur plusieurs exercices.

Les avantages fiscaux concrets du déficit foncier pour les investisseurs

Ce qui distingue le déficit foncier, c’est son impact direct sur la réduction d’impôt. Les dépenses déductibles (entretien, réparation, amélioration) viennent alléger les revenus fonciers. Si le total des charges dépasse les loyers, le déficit généré s’impute, d’abord sur les revenus fonciers à venir pendant dix ans, puis, dans la limite de 10 700 euros par an, sur le revenu global.

Pour ceux qui appartiennent à une tranche marginale d’imposition élevée, le gain est palpable. Prenons le cas d’un ménage taxé à 41 % : chaque euro de déficit efface 41 centimes d’impôt sur le revenu. Ajoutez à cela les prélèvements sociaux de 17,2 % appliqués sur la fraction excédant le plafond annuel, et l’intérêt du dispositif s’accentue encore pour les profils fortement fiscalisés.

Pour mieux cerner les bénéfices associés, voici les principaux atouts du déficit foncier :

- Jusqu’à 10 700 euros par an déductibles du revenu global

- Report du surplus sur les revenus fonciers des dix années suivantes

- Réduction de la pression fiscale sur une partie des loyers grâce à l’imputation

Contrairement à la loi Pinel ou au dispositif Malraux, le déficit foncier se caractérise par une grande flexibilité, sans contrainte de zonage. Les investisseurs aguerris jonglent avec les plafonds, optimisent la déclaration, et parviennent à alléger sensiblement leur impôt sur le revenu tout en valorisant leur patrimoine locatif.

Déficit foncier : un levier à intégrer dans sa stratégie patrimoniale ?

Intégrer le déficit foncier dans une stratégie patrimoniale ne relève pas du simple réflexe, mais d’un choix éclairé. L’investisseur avisé cible en priorité les biens qui nécessitent des travaux de rénovation, transformant ainsi ce qui pourrait sembler une contrainte en véritable opportunité fiscale. L’objectif, ici, est clair : générer un déficit imputable sur le revenu global dans la limite annuelle autorisée, tout en revalorisant le bien immobilier.

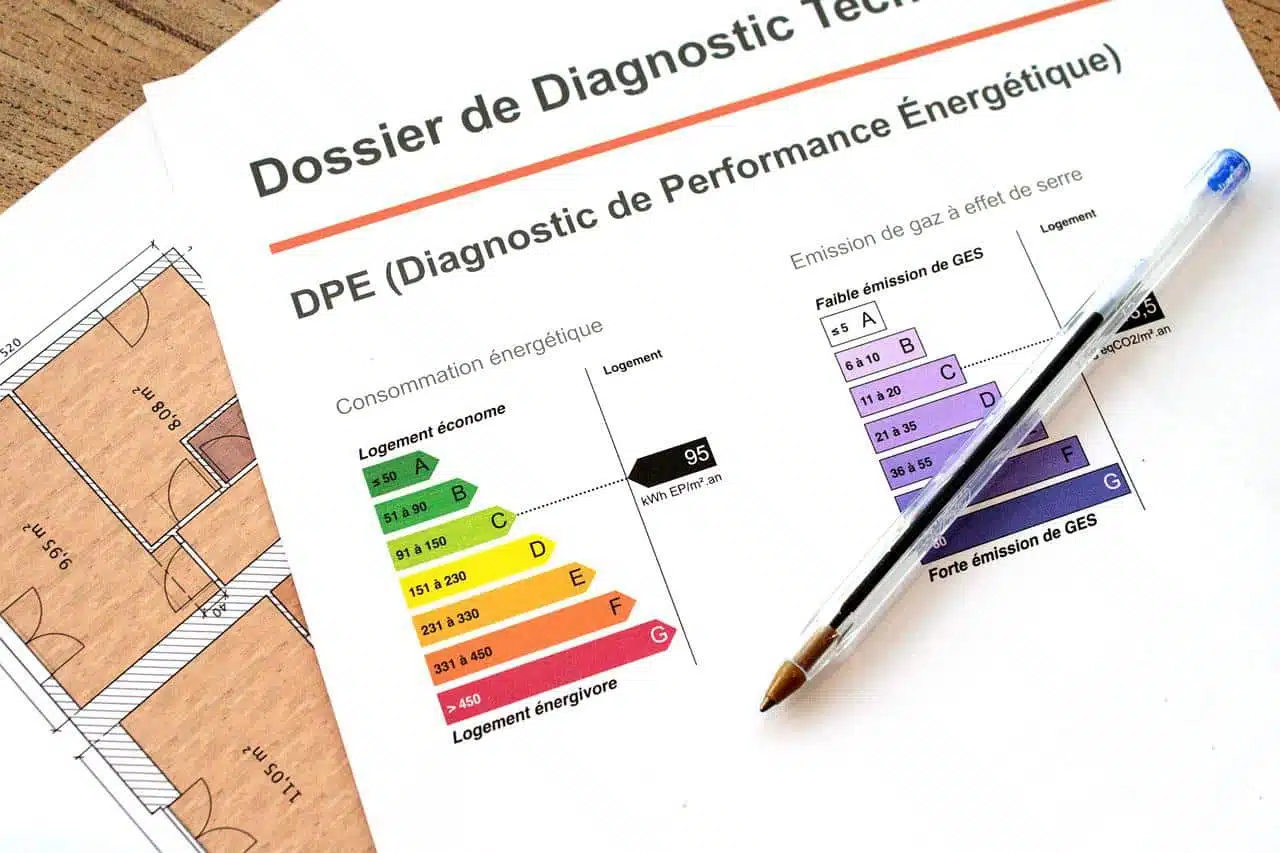

Ce mécanisme séduit tout particulièrement les propriétaires bailleurs soumis au régime réel. Les travaux de rénovation énergétique, aujourd’hui au cœur des préoccupations, font partie des dépenses déductibles. Une opération bien menée optimise à la fois la performance énergétique du logement et l’imputation du déficit. Mais la règle reste stricte : seules les dépenses liées à l’entretien, à l’amélioration ou à la réparation sont prises en compte, tout projet de construction ou d’agrandissement étant exclu.

Le déficit foncier se révèle particulièrement efficace lorsque les revenus fonciers sont importants ou qu’une opération ponctuelle génère une charge exceptionnelle. Certains investisseurs associent cette stratégie à d’autres dispositifs, comme l’achat en démembrement ou l’investissement via une SCPI spécialisée, pour maximiser l’effet de levier.

La réussite de l’opération passe aussi par une gestion minutieuse : anticiper les travaux, classer soigneusement les factures, rester attentif à l’évolution de la réglementation. Solliciter un professionnel du conseil patrimonial permet d’adapter chaque choix à la situation spécifique et aux ambitions à long terme.

À l’heure où chaque euro investi compte, le déficit foncier s’impose comme une passerelle entre rénovation, valorisation du patrimoine et allégement fiscal. Savoir l’activer au bon moment, c’est garder une longueur d’avance sur la fiscalité… et sur le marché.