Un investissement immobilier peut afficher un rendement annuel de 8 %, mais générer un TRI inférieur à 5 %. Une opération financée à crédit peut présenter un TRI supérieur à 10 %, même si la rentabilité nette semble modeste. L’écart entre rendement brut, rendement net et taux de rendement interne surprend souvent les investisseurs novices.

Le TRI ne dépend pas seulement du prix d’achat ou du montant des loyers perçus. La durée de détention, la fiscalité, les coûts annexes et le mode de financement modifient considérablement son résultat. Les professionnels utilisent le TRI pour comparer des placements hétérogènes et anticiper l’impact des flux futurs sur la rentabilité globale.

Le taux de rendement interne (TRI) en immobilier : comprendre un indicateur clé

Le taux de rendement interne (TRI) s’impose comme l’outil de référence pour mesurer la rentabilité annuelle moyenne d’un placement immobilier. Bien plus complet que le simple rendement locatif, le TRI englobe l’ensemble des flux financiers du projet. Chaque euro investi, chaque loyer perçu, chaque dépense engagée, et surtout la revente finale du bien : rien n’échappe à son calcul.

L’intérêt du TRI, c’est qu’il ne photographie pas simplement une année : il analyse la valeur temps de l’argent. Autrement dit, il mesure l’impact du calendrier et du rythme des entrées et sorties de fonds sur le rendement réel du projet. Grâce à cette approche dynamique, il devient possible de comparer des opérations très différentes : rénovation lourde avec revente rapide, location pérenne, ou encore investissement patrimonial sans plus-value à la clé.

La VAN (valeur actuelle nette), souvent associée au TRI, traduit quant à elle la création de valeur chiffrée en euros. Si le TRI indique un taux de performance, la VAN révèle la richesse générée, une fois tous les flux actualisés. Croiser ces deux indicateurs permet d’arbitrer de façon éclairée entre différentes acquisitions, ou de suivre la performance d’une SCPI ou d’un bien détenu en direct.

Pour clarifier la différence entre ces indicateurs, voici ce qu’il faut retenir :

- Le TRI prend en compte l’ensemble des flux de trésorerie liés à l’opération : investissements, loyers, charges, fiscalité, revente.

- La temporalité des flux influe fortement sur le résultat final.

- Le rendement locatif ne suffit pas à juger un projet complexe ou sur le long terme.

Pourquoi le TRI est-il si important pour évaluer la rentabilité d’un investissement immobilier ?

Le TRI (taux de rendement interne) ne se limite pas à un simple ratio loyer/prix d’achat. Il donne une lecture globale de la rentabilité en tenant compte de tous les flux : loyers, charges, impôts, plus-value à la revente. Là où le rendement locatif propose une vision partielle, le TRI intègre la temporalité et la réalité du projet dans son ensemble. Cette approche répond à la nécessité de comparer des actifs très différents, ou des stratégies d’investissement variées.

La diversification entre en jeu dès que l’on construit un portefeuille composé d’immobilier locatif, de SCPI ou de LMNP. Chaque type de placement affiche un couple rendement/risque spécifique. Le TRI devient alors la jauge incontournable pour évaluer la réalité de chaque dossier. Par exemple, en SCPI, le TRI tient compte à la fois des dividendes distribués, de la fiscalité propre à chaque investisseur et de la possible revalorisation des parts.

Autre force du TRI : il permet d’intégrer dans l’analyse l’effet de la fiscalité, la vacance locative, ou la délégation de gestion. Certains paramètres, comme la fiscalité, peuvent transformer la rentabilité nette sur plusieurs années. Un TRI supérieur à 8 % en 2024 demeure très compétitif, mais tout dépend du contexte, du profil de risque souhaité et des objectifs patrimoniaux visés.

Voici les raisons pour lesquelles le TRI doit guider l’analyse d’un investissement :

- Le TRI sert de référence pour départager plusieurs projets immobiliers.

- Il mesure la performance réelle, loin des discours commerciaux.

- La prise en compte de la revente offre une vision complète du rendement global.

Calcul du TRI immobilier : méthodes, exemples et astuces pour ne pas se tromper

Le calcul du TRI immobilier se construit à partir d’une analyse détaillée des flux de trésorerie. Tout compte : loyers, charges, impôts, frais de notaire, travaux, coûts de gestion, périodes de vacance, et bien entendu, prix de revente. Chacun de ces flux, positif ou négatif, est replacé dans un calendrier précis. La méthode la plus répandue consiste à utiliser Excel et la fonction TRI(), ou des simulateurs spécialisés disponibles en ligne.

Pour donner corps à cette méthode, prenons un exemple tangible : achat d’un appartement à 250 000 €, frais de notaire à 7 %, travaux pour 15 000 €, loyers annuels de 12 000 €, charges et fiscalité à 3 500 € par an, revente dans 10 ans à 300 000 €. Chaque année, le cash-flow net est calculé en tenant compte de la fiscalité et de l’impact d’une éventuelle vacance locative. Ce scénario permet d’obtenir un TRI fidèle à la réalité, très éloigné du rendement locatif brut mis en avant dans la plupart des annonces.

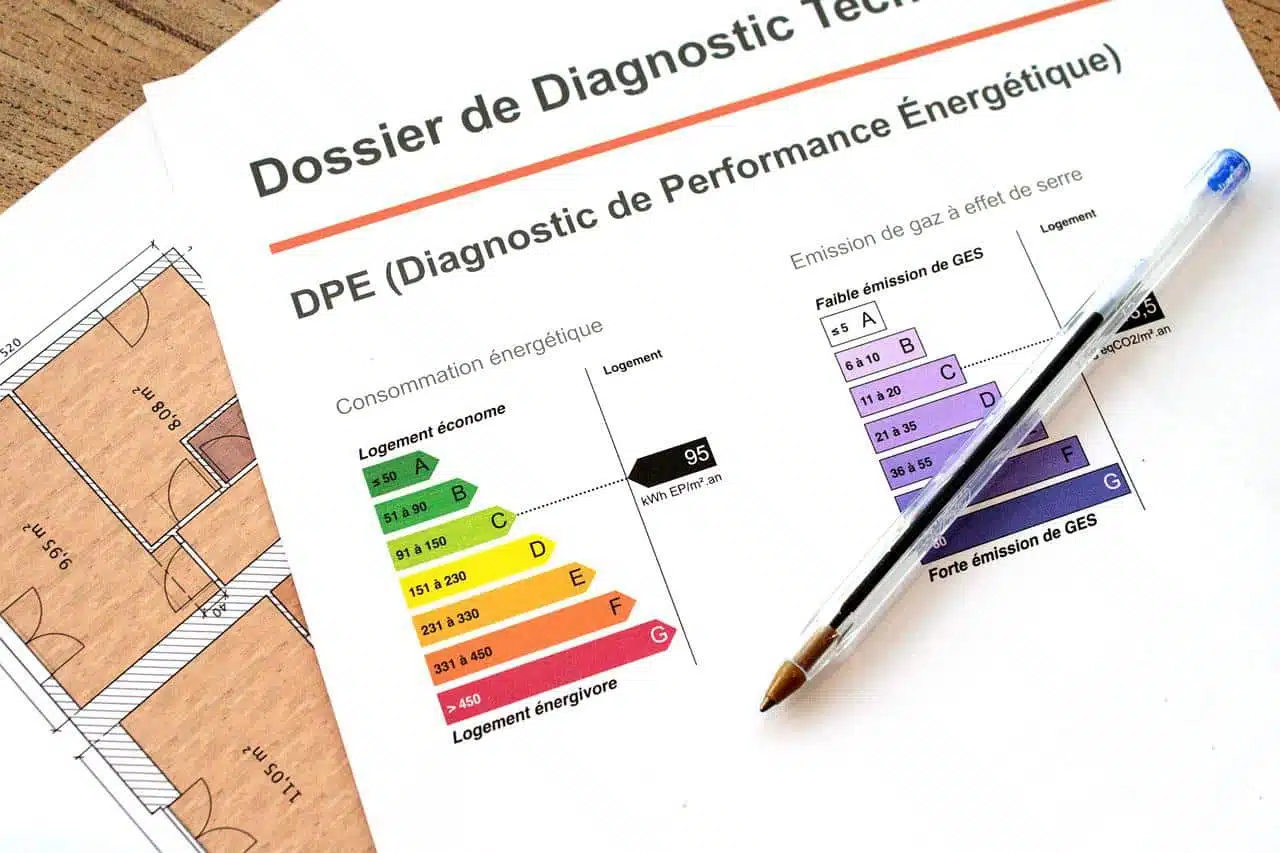

Pour fiabiliser vos calculs, il est conseillé d’organiser ses données, de détailler chaque flux, et de ne jamais négliger la durée d’investissement. L’emplacement, la performance énergétique du bien, ou la structure juridique retenue peuvent aussi modifier sensiblement le résultat final. Un modèle structuré et une simulation rigoureuse sont les meilleurs remparts contre les mauvaises surprises.

Quelques réflexes à adopter pour un calcul de TRI fiable :

- Inclure tous les flux, y compris les plus discrets.

- Ne pas confondre rendement brut et TRI : leur logique diffère radicalement.

- S’appuyer sur les bons outils pour sécuriser vos simulations.

Interpréter les résultats du TRI : ce que révèle vraiment ce chiffre sur votre projet

Un TRI immobilier ne livre jamais sa vérité seul. Ce taux traduit la rentabilité interne du projet, mais il raconte aussi le parcours suivi : nature des flux, temporalité des opérations, arbitrages de gestion, et valorisation finale du bien. Un TRI à deux chiffres séduit toujours, mais il faut mettre en balance le niveau de risque, la durée de détention et le climat du marché.

Le taux de référence reste celui sans risque, fixé par la banque centrale. Quand le TRI dépasse nettement ce seuil, le rendement justifie l’exposition au risque. Il n’existe cependant pas de « bon » TRI universel : tout dépend de la stratégie poursuivie. Les profils prudents privilégient la stabilité, tandis que les plus dynamiques recherchent la maximalisation du rendement, quitte à affronter plus de volatilité.

Pour aller plus loin, il est utile de croiser TRI et VAN (valeur actuelle nette). Si le TRI indique un taux, la VAN chiffre la valeur générée. Un TRI élevé sans VAN positive révèle un manque de création de valeur réelle.

Mais l’analyse ne s’arrête pas là. D’autres critères doivent enrichir le diagnostic : liquidité du bien, fiscalité, facilité de gestion, diversification du patrimoine. Un TRI flatteur ne suffit pas si le projet immobilise le capital ou multiplie les contraintes. La cohérence avec la stratégie patrimoniale choisie reste le véritable juge de paix pour apprécier la pertinence du TRI affiché.

Un chiffre, aussi séduisant soit-il, ne remplace jamais une vision globale et lucide de son investissement. À l’heure de choisir, c’est cette lucidité qui fait toute la différence.